POR R. AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO

El contexto de violencia e impunidad que se vive actualmente en México está implicando nuevos retos metodológicos y epistemológicos para la antropología social y de manera más específica la antropología jurídica. A nivel metodológico, el trabajo de campo de larga duración en regiones afectadas por la violencia trae consigo múltiples peligros para investigadores y estudiantes. Esto nos obliga a buscar estrategias colectivas de investigación desde equipos interdisciplinarios que trabajen de manera colaborativa con organizaciones de la sociedad civil. En este artículo quisiera compartir algunos de los retos y logros que estamos teniendo en el contexto mexicano para desarrollar una investigación socialmente comprometida en un contexto de múltiples violencias.

El activismo jurídico frente a la injusticia

La antropología mexicana se enfrenta a un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en el que en los últimos diez años la llamada “guerra contra el narco” ha dejado un saldo de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas en todo el país y miles de desplazados internos. Quienes desde la antropología jurídica hemos apostado por el activismo legal a partir de la investigación colaborativa, es decir por uso de la investigación antropológica para la co-producción de conocimientos que pueden ser usados en la defensa legal de los actores sociales con quienes trabajamos, nos enfrentamos contextos de impunidad en donde la justicia del Estado está totalmente desprestigiada, lo cual hace casi imposible pensar en el uso “emancipatorio del derecho.”1

A lo largo de los últimos 25 años mi apuesta académica había estado centrada en una antropología jurídica feminista, que partía de metodologías colaborativas vinculadas al activismo legal. A la vez que mantenía una reflexión crítica permanente en torno al derecho y los derechos, fui parte de iniciativas que apoyaban las luchas por la justicia de los pueblos y organizaciones indígenas, apropiándose y re-significando las legislaciones nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva crítica participé en la elaboración de peritajes antropológicos que han apoyado la defensa de mujeres indígenas en procesos legales nacionales e internacionales. (Ver mi libro Multiple InJustices: Indigenous Women, Law and Political Struggle, University of Arizona Press, 2016. El peritaje completo del Caso Inés Fernández vs. Estado Mexicano se puede ver aquí.)

Pero el “uso emancipatorio” del derecho parece estar llegando a sus límites en contextos en donde el crimen organizado funciona desde las instituciones mismas del Estado. El problema en ciertas regiones de México no es solo la impunidad e ineficacia del sistema de seguridad y justicia, sino el hecho de que la violencia emane de las mismas instituciones que deberían protegernos. El asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, representó un parteaguas en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado mexicano. El hecho de que los estudiantes fueran secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos puso en evidencia lo que era un secreto a voces: que el crimen organizado funciona desde el interior del Estado mismo.2

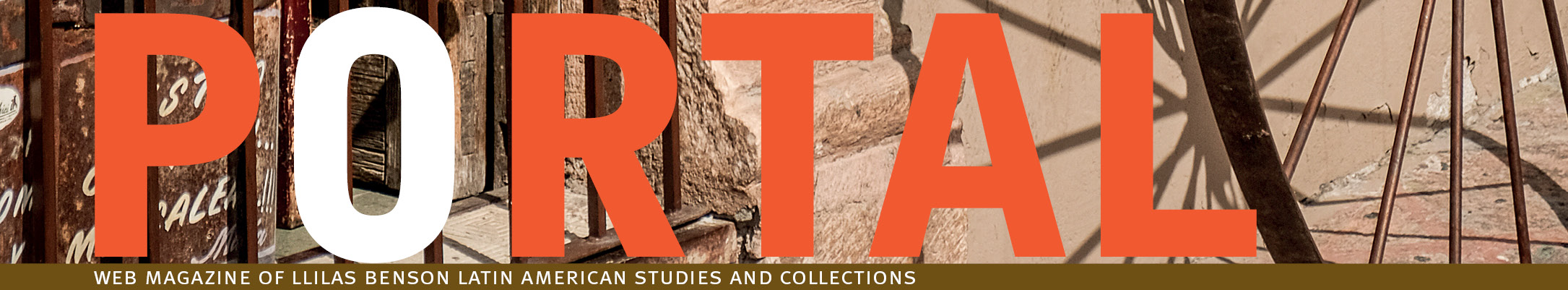

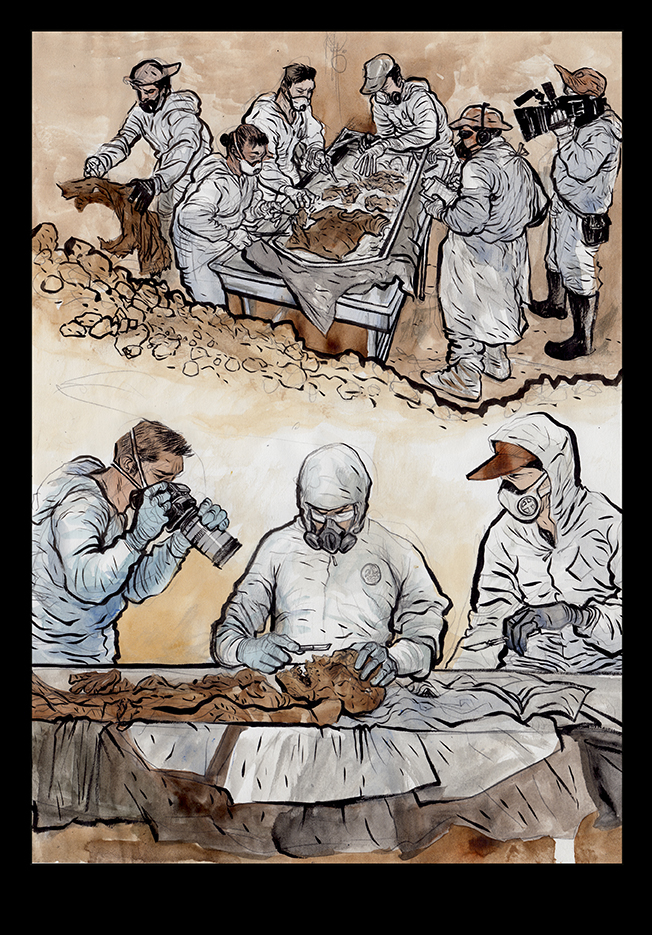

La búsqueda de los 43 estudiantes movilizó no sólo a sus familias y las organizaciones de derechos humanos, sino a todo el país: miles de personas tomaron las calles con la consigna “Fue el Estado”. Ante la hipótesis de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero, se inició una búsqueda de restos humanos que aunque no posibilitó encontrar los cuerpos de los 43, sí permitió descubrir más de 150 cuerpos enterrados en fosas clandestinas en la zona de la desaparición. Esto desató a nivel nacional un proceso nunca antes visto: los familiares de los desaparecidos a todo lo largo y ancho del país tomaron picos y palas y se dieron a la tarea de buscar a sus hijos e hijas. Sin perder la esperanza de encontrarlos con vida, pero reconociendo la posibilidad real de que estuvieran muertos, se dieron a la tarea de rastrear terrenos baldíos, basureros, las inmediaciones de ríos, a las orillas de los canales de riego. Se formaron colectivos de búsquedas en Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, y Coahuila, que posteriormente se articularon en la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Fosas comunes y la antropología forense

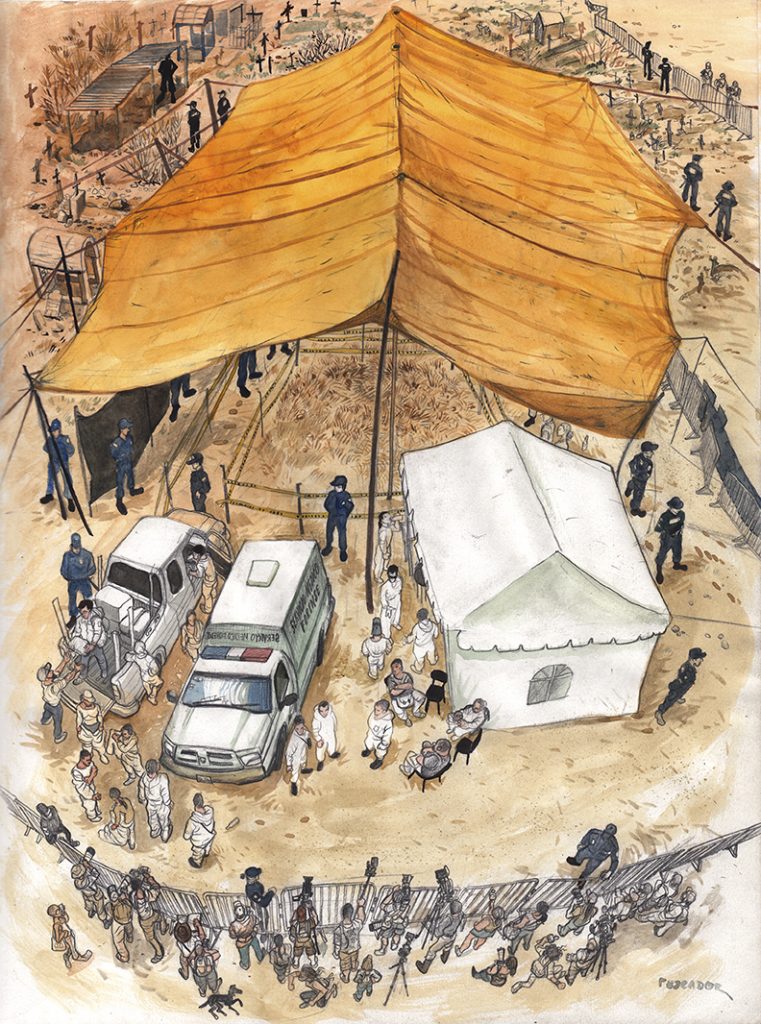

El espectáculo de terror empezó a hacerse cotidiano, los familiares empezaron a encontrar fosas clandestinas casi a diario y se dieron a la tarea de hacer las investigaciones que el gobierno no había podido o querido realizar. Los familiares de los desaparecidos se han convertido en investigadoras forenses autodidactas, han aprendido un nuevo lenguaje especializado sobre pruebas genéticas, ADN, exhumaciones, antemortem, posmortem, etc. Cada organización ha creado su propia base de datos sobre nombres, edades, lugares de desaparición, vestimenta y otros detalles.

Pero los familiares no han estado solos en estas búsquedas. Una generación joven de arqueólogos y antropólogos físicos especializados en culturas mesoamericanas, acompañados por algunos antropólogos sociales, han decidido convertirse en investigadores forenses para apoyar la búsqueda de los desaparecidos. Como sucedió con la formación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 1984 o la Fundación de Antropología Forense en Guatemala (FAFG) en 1997, fue la necesidad de tener peritos independientes que pudieran acompañar la búsqueda de los desaparecidos, la que forzó a una generación de antropólogos mexicanos a incursionar en las ciencias forenses. Desde el 2013 un grupo de antropólogas, mayoritariamente mujeres jóvenes, decidieron articular esfuerzos y formar el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) que inició haciendo peritajes independientes para casos paradigmáticos, pero que con la creación de brigadas de búsqueda, empezó a dar talleres de capacitación y a acompañar procesos de exhumación de fosas comunes a petición de los familiares.3

Antropólogas jurídicas que habíamos trabajado en temas relacionados con el pluralismo legal o los derechos indígenas, nos hemos visto en la necesidad de incursionar en campos disciplinarios que nos acercan a lo que el antropólogo español Francisco Ferrándiz ha llamado la “etnografía a pie de fosa”.4 Con el interés de aportar a la búsqueda de la justicia desde mis experiencias de activismo legal, y en respuesta a la invitación de mi colega Carolina Robledo Silvestre, me integré al Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), integrado por una antropóloga física, un arqueólogo, un abogado y tres antropólogas sociales, asesorados por un grupo de expertos en diferentes áreas como geofísica, psicología social, y la criminalística, entre otros.

Los integrantes del GIASF, con mucho compromiso, poco presupuesto y el apoyo institucional de CIESAS, han recorrido en último año los estados de Veracruz, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Nuevo León, dando capacitación y asesoría técnica y legal a colectivos de familiares de personas desaparecidas en temas de búsqueda y exhumación de restos humanos. Además de los talleres, el GIASF ha acompañado procesos de exhumación de fosas comunes en Coahuila y Morelos y participó en la elaboración de un informe interpretativo sobre el caso de las fosas comunes de Tetelcingo, Morelos.5 Sin embargo, el contexto de extrema violencia, impunidad y complicidad entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ha hecho casi imposible acompañar procesos de judicialización, como lo habíamos hecho desde los peritajes antropológicos el equipo de antropología jurídica de CIESAS.6

Para muchos de los familiares de los desaparecidos el demandar el castigo a los culpables, implica ponerse en riesgo, pero sobre todo poner en riesgo a sus otros hijos e hijas. En un contexto en el que ya nadie cree en las instituciones del Estado, hay organizaciones de familiares de desaparecidos cuyo slogan es “no queremos justicia, queremos verdad.” En este contexto nuestras experiencias de activismo legal resultan poco útiles, cuando la prioridad de las familias es encontrar a sus hijos, darles nombre y rostro a los desaparecidos y cerrar el ciclo del duelo dándoles una sepultura digna a sus familiares. Para poder comprender estos procesos ha sido necesario reconocer los sentidos que subyacen a la acción de buscar la justicia desde abajo, dando prioridad a los discursos y las prácticas de las madres y padres de los desaparecidos, sin imponer nuestras categorías preestablecidas sobre justicia y reparación.

Retos metodológicos en contextos de violencia

En contraste con las experiencias de los antropólogos forenses en el Cono Sur, Perú o Guatemala, no estamos en un contexto post-conflicto interno o en medio de procesos de “justicia transicional”. En México estamos en medio de una guerra no reconocida, en la que los perpetradores de la violencia pueden ser integrantes del crimen organizado o del gobierno en turno. Esto nos fuerza a desarrollar diferentes estrategias para reconstruir el “contexto forense” sin poner en riesgo a nuestro equipo, o a los familiares con quienes trabajamos. Los vínculos con organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés), han sido fundamentales para discutir protocolos de seguridad y articular esfuerzos con otros equipos, mediante la creación del Espacio Forense para los Derechos Humanos.

Consideramos que en este contexto de múltiples violencias, la antropología social puede jugar un papel importante en los equipos forenses, expandiendo el sentido del “contexto forense” mediante el análisis del contexto socio-histórico que dio origen a las violencias y a través del análisis de los cuerpos desde una dimensión simbólica y cultural y no solo como cuerpos biológicos.7 Como antropólogas jurídicas tenemos que abrir nuestras concepciones de legalidad y aprender de los conocimientos y experiencias de los familiares de los desaparecidos, cuyas concepciones de justicia y reparación no siempre siguen el camino de la ley estatal. Esto implica hacer a un lado nuestra arrogancia epistemológica para abrirnos a otras concepciones de justicia restaurativa, y poder poner nuestros conocimientos y habilidades al servicio de las organizaciones de familiares.

Nuestra experiencia en el análisis de los procesos jurídicos y realizando etnografías de espacios estatales, pueden aportar a la documentación de la manera en que la “burocracia estatal” esta re-victimizando a los familiares. Desde el momento en que interponen la denuncia, empieza un “via crusis burocrático” de papeles, trámites y diligencias que muchas veces se perpetúan por años, sin que esto signifique avances en la investigación. En el caso de que las búsquedas sean positivas, el laberinto burocrático continúa para lograr la identificación de los restos humanos y la entrega de los cuerpos a sus familiares. La espera de meses a que se realicen los análisis de ADN se vuelve en sí misma, otra forma de tortura.

Por otra parte el análisis interseccional que hemos venido desarrollando en los peritajes antropológicos, nos ha permitido analizar de qué manera las exclusiones étnico-raciales, de género y de clase que marcan la vida de las madres de los desaparecidos, han profundizado o no las condiciones de vulnerabilidad en las que hacen las búsquedas y se enfrentan a los aparatos del Estado. Esto ha implicado trabajar en talleres con las organizaciones de madres para explorar cómo imaginan y viven la justicia, más allá de los marcos normativos y la implementación de los mismos.

Las metodologías de historias de vida utilizadas en mis investigaciones previas con mujeres indígenas presas,8 nos han servido para reconstruir la acumulación de vulnerabilidades que marcan la vida de estas mujeres y de sus hijos e hijas desaparecidos. A nivel de la antropología forense, estas historias de vida pueden ser utilizadas para la elaboración de las “fichas antemortem” que pueden dar contexto a la desaparición y posterior identificación de restos humanos. Así mismo, las metodologías para el análisis de los contextos en los que se da la desaparición forzada, que incluye la investigación hemerográfica y de ser posible en archivos judiciales, nos permite reconstruir las múltiples vulnerabilidades y contextos de impunidad que posibilitan la desaparición forzada. A largo plazo consideramos que nuestra investigación interdisciplinaria puede aportar a la identificación patrones de desaparición forzada, que contribuyan a la prevención y en un futuro a la búsqueda de la justicia.

Un trabajo crucial con apoyo limitado

Todos estos esfuerzos de poner la investigación científica al servicio de la sociedad civil, se están realizando con el apoyo público cada vez más reducido a la ciencia y la educación en el país. Mientras que se crean estos espacios para producir “ciencia con conciencia,” el presupuesto nacional dedicado a la ciencia y la tecnología se ha reducido este año en 7 mil millones de pesos, es decir en un 23.3 % en comparación con el año anterior. Los nuevos retos de investigación se están enfrentando a partir de las alianzas de los y las investigadoras con los familiares de los desaparecidos. Sin dinero para trabajo de campo, para la creación de laboratorios o la compra de equipo técnico, los investigadores mexicanos tienen que utilizar sus mermados salarios para responder a esta emergencia nacional. Estamos en el inicio de un largo camino en la construcción de puentes entre la antropología jurídica y la antropología forense México. Esperamos que algún día el trabajo de investigación que se inicia, pueda aportar a encontrar la verdad y la justicia que permitan ponerle fin a las múltiples violencias y a la impunidad que están amenazando el futuro de nuestros hijos e hijas.

R. Aída Hernández Castillo es doctora en antropología mexicana. Fue profesora visitante Tinker en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long (LLILAS) durante el semestre de otoño del 2016. Actualmente es profesora investigadora titular “C” del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la Ciudad de México y socia del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).

Notas

1. Boaventura de Sousa Santos, “¿Puede el derecho ser emancipatorio?” Derecho y emancipación, 63–146 (Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición and Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC, 2012).

2. Ver Hernández Castillo and Mora, “Ayotzinapa: ¿Fue el Estado? Reflexiones desde la antropología política in Guerrero”, LASAFORUM 46, no. 1 (2015): 28.

3. Ver Equipo Mexicano de Antropología Forense, “¿Quiénes somos?”.

4. Ver “Entre víctimas: investigando las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil en la España contemporánea”, May 18, 2017.

5. Ver “Fosas clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares”, special issue, Resiliencia 3 (July–September 2016). CITE: www.revista

resiliencia.org/wp-content/uploads/2016/09/Resiliencia-NUM-3-Tetelcingo.pdf

6. Ver Rosalva Aída Hernández, “CIESAS”.

7. Ver el trabajo de Elsa Blair, Muertes violentas: La teatralización del exceso (Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 2005).

8. Ver Rosalva Aída Hernández, “Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra”.